成年後見制度の申立てを本人や家族が拒否していたら?対処法を弁護士が解説

成年後見人の申立ては、たとえ被後見人本人やその家族などが拒否していても、実はそのまま手続できる場合があります。

ただし、なかには本人の同意が必須の場合もあるため、成年後見制度の内容を十分に理解することが重要です。

このページでは、成年後見制度の申立てを拒否されている場合の対処法を、本人に拒否されている場合と、家族に拒否されている場合に分けて、詳しくご説明いたします。

本人や家族の拒否によって、制度を利用できずに困っている方は、ぜひ参考にしていただければと思います。

- この記事でわかること

-

- 成年後見制度の申立てを本人が拒否している場合の対処法

- 成年後見制度の申立てを家族が拒否している場合の対処法

- 成年後見制度の申立てを拒否する人が考えていること

- 目次

成年後見制度の基礎知識

成年後見制度とは、認知症や精神障害などによって、判断能力が不十分になってしまった方を保護する制度です。

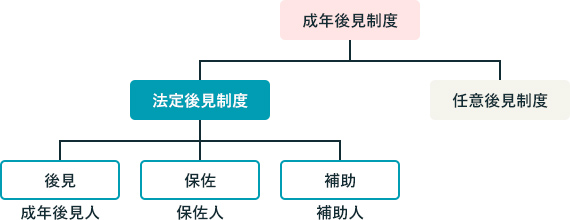

そして成年後見制度は「法定後見」と「任意後見」の2種類に分かれます。

簡単にご説明すると、法定後見は、本人の判断能力が不十分になった場合に、裁判所によって選任された後見人にさまざまなサポートをしてもらう制度です。

一方、任意後見は、本人の判断能力が十分にあるうちに、自らが選んだ任意後見人と契約を結んでサポートしてもらう制度です。

さらに法定後見の場合は、被後見人(後見制度の対象となる人)の判断能力に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つに分かれます。

具体的には以下のような基準によって、裁判所がどの制度が必要か判断します。

| 制度 | 本人の判断能力 |

|---|---|

| 後見 | 判断能力を欠いた状態 |

| 保佐 | 判断能力がないわけではないが、著しく不十分な状態 |

| 補助 | 判断能力は残っているが、不十分な点を補う必要がある状態 |

任意後見や法定後見、また後見や保佐については詳しく知りたい方は、以下のページも併せてご覧ください。

成年後見制度の申立てを拒否する人が考えていること

成年後見制度を利用したくても、本人や家族が申立てを拒否していれば手続に支障が出てしまいます。申立てをスムーズに進めるためにも、まずは本人や家族が制度の利用を拒否する理由について、以下で詳しく見ていきましょう。

自分の思いどおりにいかなくなる

成年後見人が選任されると、被後見人が不利益を被るおそれがある行為は、被後見人やその家族の意思だけではできなくなります。

たとえば投資などの資産運用は、財産が大きく目減りする可能性もあるため、成年後見人によって止められる可能性が高いでしょう。

たとえ被後見人自身がやりたいと思っても、制限がかかる場面が増えてくることは事実です。

成年後見人がトラブルを起こしそう

成年後見制度を利用すると、裁判所によって選ばれた人に、被後見人の財産を管理する権限が与えられます。

被後見人がよく知る家族・親族が選ばれるならまだしも、見ず知らずの第三者(弁護士などの専門家)が選ばれた場合、「自分のお金が使い込まれたりしないか…」と不安になることもあるでしょう。

もちろん、裁判所によって適性を考慮された人が成年後見人に選ばれるため、そういった心配は通常必要ありません。

しかし、成年後見人によるトラブルが起きていないわけではなく、被後見人やその家族が心配するのも無理はないといえます。

手間がかかりそうで面倒

成年後見制度を利用するには、裁判所を通した手続を行わなければなりません。

「申立書」と呼ばれる申請書のような書類をはじめ、戸籍謄本や住民票、医師の診断書、財産目録など、たくさんの書類を収集する必要がありますし、後見人の候補となる人も自分で探す必要があります。

また任意後見制度の場合も、後見人となる人と任意後見契約を結んだり、裁判所に申立てをして「任意後見監督人」と呼ばれる人を選任してもらったりする必要があります。

どちらの場合も、何かしら漏れがあれば、裁判所の指示をもとに対応しなければならず、一般の方が行うには手間がかかる手続といえるでしょう。

費用の支払いが負担になる

成年後見制度では、まず申立手続の際に以下の費用が発生します。

| 申立手数料 | 収入印紙800円分 |

| 登記手数料 | 収入印紙2,600円分 |

| 郵便切手 (送達・送付費用) | 3,000円~4,000円程度(管轄の家庭裁判所より異なる) |

| 鑑定報酬 | 5万円~10万円程度(本人の精神状況について鑑定を行う場合) |

また、弁護士などの専門家が成年後見人に選ばれた場合は、毎月2万円~6万円の後見人報酬を支払う必要があります(親族が選ばれた場合は、報酬の受取りを断る場合が多い)。

財産状況によっては、後見人に毎月支払う報酬が大きな負担になるケースもあるでしょう。

そういった場合では、後見制度の利用をためらう人がいらっしゃるかもしれません。

成年後見制度の申立てを本人が拒否している場合の対処法

成年後見制度の申立てを被後見人本人が拒否する場合、重要になってくるのが本人の判断能力です。

判断能力の状況によって、対処法がそれぞれ異なってきますので以下で詳しくご説明いたします(※)。

- ※ なお、本人が主体となって行うことが多い任意後見では、本人が拒否するケースが考えづらいため、以下では法定後見についてご説明いたします。

本人が判断能力を欠いている場合

被後見人が判断能力を欠いている場合は、本人の同意が不要である「後見」を申し立てることで対処することが考えられます 。

というのも、被後見人が判断能力を欠いた状態は、制度の種類としては「後見」が必要なケースに該当します。

そして後見の場合、申立てについて本人の同意は必要ないと定められているからです。

後見に該当する状態は、もっとも保護の必要性が高く、本人が判断能力を失っていることから、制度に関して正確な理解も望めません。

したがって、この場合、本人の意思に関わらず成年後見制度を利用する ことができます。

本人の判断能力が著しく不十分な場合

被後見人に判断能力が残っているものの著しく不十分な場合は、「保佐」を申し立てることを検討しましょう 。

法律上、保佐の申立てには本人の同意が必要とされていませんので、本人が拒否していても制度を利用できる場合があります 。

ただし、保佐の申立てを行うと、手続上、裁判所による本人の意思確認が行われます。その際、あまりにも本人が制度の利用を拒否すると、その後の手続が滞ってしまうかもしれません。

可能であれば、事前に本人と話し合っておくことをおすすめします。

本人に判断能力がある程度残っている場合

被後見人の判断能力が不十分ではあるものの 、ある程度の判断能力が残っている場合は、時間をかけて本人を説得するか、「後見」の状態になるまで待つ必要があるでしょう。

判断能力がある程度残っているケースというのは、制度の種類としては、「補助」が必要な状態です。

そして補助の申立てには、法律によって本人の同意が必要であると定められており、裁判所による本人の意思確認が行われるからです。

無理に手続を進めても制度は利用できず、あくまでも本人の意思を尊重しなければなりません 。

成年後見制度の申立てを家族が拒否している場合は?

成年後見制度の申立て自体に、家族や親族の同意は関係がありません。制度の利用について、一部の家族や親族がいくら拒否していても、先ほどご説明したように、被後見人の判断能力に応じて対処すればよいでしょう。

ただし、後見人の選定という点では、家族や親族の同意が影響することもあります。

法定後見と任意後見では事情が多少異なりますので、それぞれ見ていきましょう。

法定後見制度の場合

法定後見の申立てでは、手続の際に後見人の候補者を立てますが、家族や親族からの反対があると、その候補者が後見人となる可能性は大きく下がります。

というのも、裁判所は推定相続人となる家族や親族に、候補者についての聞き取りを実施するからです。

制度の利用に反対する家族が「その人は後見人にふさわしくない」などと回答すれば、裁判所は推定相続人の意見も考慮して、多くの場合、候補者ではなく第三者(弁護士などの専門家)を後見人として選任するでしょう。

どうしても後見人を任せたい人がいる場合は注意が必要です。

任意後見制度の場合

一方、任意後見の場合は、後見人の選定という点においても、家族や親族の反対はあまり影響がありません。

基本的には、被後見人と後見人との間だけで成立する制度だからです。裁判所も家族や親族の意向を調査することはしません。

そのため、後見人を任せたい特定の人がいる場合は、任意後見制度の利用をおすすめします。

ただし、任意後見制度は、判断能力が低下したあとでは利用できず、財産保護の観点では法定後見より不十分な面もありますので、よく検討すべきでしょう。

成年後見制度の申立てに関する疑問

本人に内緒で勝手に申し立てることはできる?

被後見人に判断能力が残っておらず、「後見」が必要な状態であれば、本人の許可を得ずに申し立てることができます。

しかし、判断能力がある程度残っているような場合、つまり「保佐」や「補助」が必要な場合は、勝手に申し立てることは難しいでしょう。

たとえ本人に内緒で申し立てたとしても、その後に行われる裁判所の調査で、本人が拒否すれば、手続が進まなくなる可能性が高いです。

そもそも、成年後見制度においては、被後見人の意思をできるだけ尊重しようとの考え方がとられていることに注意しましょう。

制度の利用を途中でやめることはできる?

法定後見の場合は、基本的に制度を途中でやめることはできません。

被後見人が亡くなったり、被後見人の判断能力が回復したりしない限りは、制度は継続します。

任意後見の場合は、裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てているかどうかで異なってきます。

監督人がすでに選任されているのであれば、制度をやめるには正当な事由(任意後見人が病気で業務を行えなくなった場合等)があることが必要で、家庭裁判所の許可も必要になります 。

しかし、任意後見契約を結んだだけで、監督人の選任を行っていない状況なら、契約を解除することで制度の利用を実質的にやめることができます。

成年後見人の申立てならアディーレへ

成年後見制度は、判断能力が低下した人の利益を守る大切な制度です。なかには、制限される行動があるなど、被後見人やその家族にとってデメリットと感じる点もあります。

しかし、後見人が付くことによって、被後見人を詐欺被害などから守ることができますし、安心して生活を送るうえで十分なサポートを受けてもらうこともできます。

たとえ本人や家族が申立てを拒否していても、後見が必要な状態であれば申立てを行うべきでしょう。

アディーレでは、成年後見等の申立てに関するご相談は何度でも無料です。

またご依頼いただければ、申立てに関する手続をサポートいたしますので、安心して制度を利用できるようになります。

「制度を利用したいけど、申立てを拒否されて困っている…」という方はぜひ一度お問合せください。

- ※ 当事務所では、現在、成年後見等開始の申立業務のみ取り扱っており、当事務所の弁護士が成年後見人等に就任して後見業務等に従事することは行っておりません。あらかじめご了承ください。

- この記事の監修者

-

- 弁護士

- 橋 優介

- 資格:

- 弁護士、2級FP技能士

- 所属:

- 東京弁護士会

- 出身大学:

- 東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。