法定後見と任意後見とは? 2つの違いを弁護士がわかりやすく解説!

法定後見と任意後見は、同じ成年後見制度ではあるものの、後見が始まるタイミングやメリット・デメリット、後見人に認められる権限などが異なっています。

そのため、ご自身もしくはご家族の状況に応じて、より適切な制度を選ぶことが重要です。

そこでこのページでは、法定後見と任意後見の違いについて詳しく解説いたします。また、制度の利用に必要な手続や費用、どちらを選ぶべきかの目安などもご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。

- この記事でわかること

-

- 法定後見と任意後見の違い

- 法定後見と任意後見のメリット・デメリット

- 法定後見と任意後見を利用するための手続や費用

- 目次

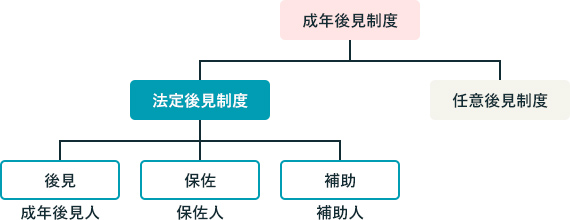

成年後見制度には2種類ある

成年後見制度は、認知症や精神障害などによって、判断能力が低下した方の権利や生活などを保護する制度です。

ただし、成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの種類があり、メリットやデメリット、認められる権限、手続方法などが異なっています。

法定後見制度とは

法定後見制度とは、裁判所に申立てをして、被後見人(判断能力が低下した人)を支援する「後見人」を付けてもらう(選任してもらう)制度です。選任された後見人は、与えられた権限に応じて被後見人が不利益を被らないようにさまざまなサポートを行います。

なお、法定後見制度は被後見人の判断能力に応じて、さらに以下の3種類に分かれます。

- 後見

- 保佐

- 補助

各制度では、それぞれ成年後見人・保佐人・補助人と呼ばれる人が付きますが、与えられた権限やできることが異なっています。

成年後見人・保佐人・補助人について詳しく知りたい方は、以下のページも併せてご覧ください。

任意後見制度とは

任意後見制度とは、将来判断能力が低下したときに備えて、後見人となる人をあらかじめ自分で指定しておく制度です。

具体的には、自分を支援してくれる人(任意後見人)と「任意後見契約」を結び、代わりに行ってほしい内容をその契約によって定めます。

任意後見制度は、判断能力が低下した時点で開始する場合もあれば、任意後見契約を結んだらすぐに後見を開始する場合もあり、ある程度柔軟に決めることが可能です。

法定後見制度と任意後見制度の違い

法定後見制度と任意後見制度にはさまざまな違いがあります。先ほどご説明したように、法定後見制度では裁判所が後見人を選びますが、任意後見制度では被後見人が選んだ人が後見人になります。

そのほか、以下で2つの違いについて詳しく見ていきましょう。

認められる権限

法定後見制度と任意後見制度では、認められる権限が以下のように異なっています。

代理権

代理権とは、被後見人の代わりに法律行為を行う権限です。

| 法定後見制度 | 財産に関する法律行為はすべて対象(※) |

| 任意後見制度 | 任意後見契約によって定めた行為が対象 |

- ※ 成年後見人の場合。保佐人や補助人は裁判所の審判によって認められた場合のみ

取消権

取消権とは、被後見人が行った法律行為を取り消せる権限です。

| 法定後見制度 | 日常生活に関するものを除く、すべての法律行為が対象(※) |

| 任意後見制度 | なし |

- ※ 成年後見人の場合。保佐人や補助人は一部の法律行為に限られる

同意権

同意権とは、被後見人が行う法律行為に対して同意する権限です。

| 法定後見制度 | 特定の法律行為や、裁判所指定の行為が対象(※) |

| 任意後見制度 | なし |

- ※ 保佐人の場合。補助人は特定の法律行為かつ裁判所から指定があった法律行為のみで、成年後見人は同意権自体がない

なお、上記で出てくる法律行為とは、たとえば、不動産を売買するときの契約手続や、遺産分割に関する方針の判断などが該当します。

そういった行為は、被後見人の財産や権利に大きな影響を与える可能性があるため、後見制度による保護の対象となっているのです。

メリット・デメリット

法定後見制度と任意後見制度では、認められた権限に応じて、できることやできないことに違いがあります。そのため、利用するメリットやデメリットも以下のように異なっています。

【メリット】

| 法定後見制度 | 任意後見より、財産や権利が保護されやすい |

| 任意後見制度 | ・後見人に任せられることの範囲が広い ・後見人を自分で選べる ・制度が効力を発揮するまでが早い |

【デメリット】

| 法定後見制度 | ・後見人を自分で選べない ・後見人に任せられることが限定される ・申立てから制度開始まで約2~3ヵ月以上かかる |

| 任意後見制度 | 法定後見より、財産や権利の保護に不安が残る |

たとえば任意後見制度では、契約内容に盛り込んだ内容ならある程度柔軟に対応してもらえます。そのため、投資などの資産運用や、相続税対策としての生前贈与なども任せられるのです。

一方、法定後見制度はあくまでも財産などの保護が目的なので、財産が失われかねない投資や生前贈与といった行為は対応してもらえません。

その代わり、取消権や同意権が認められているため、詐欺や浪費によって財産を失うような事態を防ぐことができます。この点は任意後見制度にはない大きなメリットです。

被後見人ができること

法定後見制度と任意後見制度では、被後見人ができることも以下のように異なっています。

【日用品の購入など、日常生活に関する行為】

| 法定後見制度 | 被後見人だけでできる |

| 任意後見制度 | 法定後見制度と同様 |

- ※ 認知症や精神障害などの症状が重い場合は除く

【契約手続などの法律行為】

| 法定後見制度 | 被後見人だけではできない(後見人が代理する) |

| 任意後見制度 | できる |

【後見人の指定】

| 法定後見制度 | できない(裁判所によって指定される) |

| 任意後見制度 | できる |

【申立てに関する同意】

| 法定後見制度 | 制度利用を申し立てる場合、被後見人(または被保佐人)の同意は必要ない(※1) |

| 任意後見制度 | 本人以外が任意後見監督人の選任を申し立てる場合、被後見人の同意が必要になる(※2) |

- ※1 後見、保佐の場合。本人以外が補助の申立てをする場合は、本人の同意が必要

- ※2 被後見人が意思を表明できない状態のときは除く

制度の効力が発揮されるタイミング

法定後見制度と任意後見制度では、制度の効力が発揮されるタイミングが以下のように異なっています。

| 法定後見制度 | 裁判所による後見等の開始の審判が確定したとき |

| 任意後見制度 | 本人の判断能力が低下し、裁判所によって任意後見監督人が選任されたとき(※) |

- ※ 判断能力の低下を待たずに、契約を結んですぐに後見業務の準備を始める場合や、判断能力が低下するまでは後見業務以外の内容を限定的に依頼する場合もある

必要になる手続

法定後見制度と任意後見制度を利用するためには、基本的に以下のような手続が必要になります。

法定後見制度で必要になる手続

- 診断書や本人情報シート(※)などの準備

- 後見人の候補者の選定

- 家庭裁判所に成年後見(もしくは保佐、補助)開始の審判の申立て

- 申立人や候補者などの面接

- 家庭裁判所が成年後見人(もしくは保佐人、補助人)を選任

- 法定後見制度の開始

- ※ 被後見人の生活状況などについて、介護士などの福祉関係者が記載する書類

任意後見制度で必要になる手続

- 任意後見人になる人と契約内容を決める

- 公証人の立会いのもと、任意後見契約を締結

- 判断能力が低下

- 家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立て

- 家庭裁判所が任意後見監督人を選任

- 任意後見制度の開始

なお、法定後見制度についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページも併せてご覧ください。

必要になる費用

法定後見制度と任意後見制度を始める際は、以下のような費用が必要になります。

| 申立手数料 | 収入印紙800円分 |

| 登記手数料 | 法定後見制度は収入印紙2,600円分、任意後見制度は収入印紙1,400円分 |

| 郵便切手 (送達・送付費用) | 3,000円~4,000円程度(管轄の家庭裁判所より異なる) |

| 鑑定報酬 | 5万円~10万円程度(被後見人の精神状態を鑑定する必要がある場合) |

なお、後見人に弁護士などの専門家が選ばれた場合は、制度の利用を開始すると、毎月2~5万程度の報酬を支払う必要があります。

また、任意後見制度の場合は、任意後見契約を締結する際にも公証役場に納める手数料などで2万円程度必要になることも念頭に置いておきましょう。

法定後見制度と任意後見制度はどちらを利用すればいい?

法定後見制度と任意後見制度のうち「どちらの制度を利用すべきか」については、ご本人やご家族の状況次第で異なってきます。以下で見ていきましょう。

法定後見制度を利用すべきケース

法定後見制度を利用するのは、基本的に判断能力が低下した方のご家族になります。

たとえば以下のようなケースです。

- 被後見人に認知症や精神障害などの症状が出ている

- 被後見人が多額の財産を所有していて、詐欺被害などの危険性が高い

- 被後見人が相続人の1人に含まれていて、相続手続が進まない

任意後見制度を利用すべきケース

任意後見制度を主体的に利用するのは、将来に向けて備えたいご本人になります。

たとえば以下のようなケースです。

- 元気なうちに、認知症などへの備えをしておきたい

- 後見人になってほしい人が決まっている

- 後見業務について細かい要望がある

- 通常の後見業務だけでなく、資産運用や相続税対策なども任せたい

成年後見制度でお悩みの方はアディーレへ

法定後見制度と任意後見制度には、両方とも裁判所を通した手続であるため、一度開始すると簡単にはやめることができません。したがって、ご説明してきたような違いをよく理解したうえで、十分に検討する必要があります。

アディーレでは、成年後見制度に関するご相談は何度でも無料です。もちろん法定後見と任意後見についての疑問にもお答えしますし、ご依頼いただければ制度の申立手続もサポートさせていただきます。ぜひ一度お問合せください。

- ※ 当事務所では、現在、成年後見等開始の申立業務のみ取り扱っており、当事務所の弁護士が成年後見人等に就任して後見業務等に従事することや、任意後見制度に関する業務(任意後見契約書の作成、任意後見監督人の選任申立等)は行っておりません。あらかじめご了承ください。

- この記事の監修者

-

- 弁護士

- 橋 優介

- 資格:

- 弁護士、2級FP技能士

- 所属:

- 東京弁護士会

- 出身大学:

- 東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。