成年後見人・保佐人・補助人の違いは?権限やできることをわかりやすく解説

法定後見制度は、後見・保佐・補助の3種類に分かれますが、それぞれの制度で選任されるのが成年後見人・保佐人・補助人です。

そして成年後見人・保佐人・補助人には、認められている権限やできること、支援対象となる方の状態など、さまざまな違いがあります。どの制度を利用すべきか迷っていらっしゃる方に向けて、このページで詳しく解説いたします。

- この記事でわかること

-

- 成年後見人・保佐人・補助人が決まる基準

- 成年後見人・保佐人・補助人の権限の違い

- 成年後見人・保佐人・補助人になれる人

- 目次

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症や精神障害などによって、判断能力が十分ではない方を保護するための制度です。

たとえば、判断能力が低下していると、内容をよく理解できないまま契約を結んだり、高額な商品を無理やり買わされたりするなど、さまざまなトラブルに巻き込まれるおそれがあります。

そういった事態を防ぐため、本人の代わりに契約内容の確認などをする「後見人」を付けるのが、成年後見制度の目的です。

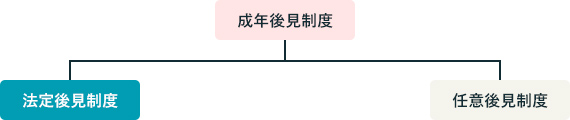

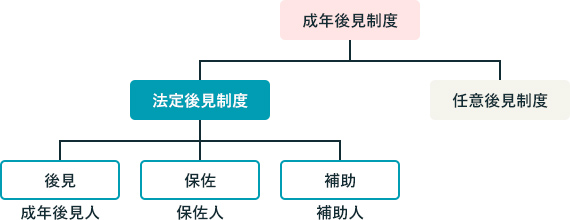

成年後見制度の種類

成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。

法定後見は、本人の判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所にて後見人を選出します。

任意後見は、本人の判断能力が十分にあるうちに将来に備え、自らが選んだ任意後見人と契約を結びます。

法定後見と任意後見の違いについては、以下のページで詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

さらに法定後見の場合は、被後見人(後見制度の対象となる人)の判断能力に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つに分かれます。

そして、後見であれば「成年後見人」と呼ばれる人が援助することになります。同様に、保佐なら「保佐人」、補助なら「補助人」が付きます。

成年後見人・保佐人・補助人が決まる基準は?

後見・保佐・補助のうち、どの制度が採用されるかについては、本人の判断能力の状況が重要な基準となります。

具体的には以下のとおりです。

| 制度 | 本人の判断能力 |

|---|---|

| 後見 | 判断能力を欠いた状態 |

| 保佐 | 判断能力がないわけではないが、著しく不十分な状態 |

| 補助 | 判断能力は残っているが、不十分な点を補う必要がある状態 |

上記の基準に合わせて、成年後見人・保佐人・補助人がそれぞれ付くことになります。

実際に、どの制度がどういったケースで必要になるのか、以下で詳しく見ていきましょう。

成年後見人が必要になるケース

成年後見人による援助が必要と判断されるのは、たとえば以下のようなケースです。

- 日常的な会話や簡単なコミュニケーションすら難しい

- 自分で判断をして、明確な意思を表明することができない

- 家族や知人などを認識できない

こういったケースでは、本人を害する契約であっても簡単に結ばされてしまうなど、非常に危険な状態です。

保佐や補助の状態よりも、さらに支援の必要性が高く、判断能力の低下がもっとも進んでいるといえます。

保佐人が必要になるケース

保佐人による援助が必要と判断されるのは、たとえば以下のようなケースです。

- 日常的な会話はできるが、物忘れがひどく、話が嚙み合わないことがある

- 簡単な買い物はできるが、浪費傾向にある

- 財産管理や契約手続などは、自分1人ではできない

成年後見人が必要なケースよりも、判断能力の低下は見られないため、適切なサポートがあれば被保佐人(保佐を受ける人)自身が契約内容などをある程度理解できる場合もあります。

そういった状況では、被保佐人自身の意思を尊重すべきであることから、保佐人には原則として「代理権」がありません。この点はのちほど詳しくご説明します。

補助人が必要になるケース

補助人による援助が必要と判断されるのは、たとえば以下のようなケースです。

- 日常生活や基本的なコミュニケーションにはほとんど問題がない

- 不動産の売却といった煩雑な手続になると、1人ではできないおそれがある

- 認知症などの症状はあるが、軽度だったり、波があったりする

成年後見人や保佐人が付くほどではないものの、判断能力には不安があるような場合が該当します。

特に遺産相続や不動産売却といった手続は、内容を十分に理解しなければ大きな不利益を被ることがあります。

仮に表面的な手続はできても、手続による損得や影響を適切に検討できないような状況なら、補助人による援助が必要だと判断されることが多いでしょう。

成年後見人・保佐人・補助人に認められた権限とは?

判断能力の低下した人を援助するために、成年後見人・保佐人・補助人には法律によって以下の権限が認められています。

- 代理権

- 同意権

- 取消権

- 追認権

ただし、判断能力の度合いはそれぞれ異なっているため、与えられている権限の内容にも違いがあります。以下で見ていきましょう

代理権

代理権とは、本人の代わりに、本人に関する法律行為を行うことができる権限のことです。

たとえば、以下のような手続などが挙げられます。

- 本人名義の預貯金に関する取引

- 介護に関する契約手続

- 保険契約の締結、変更、解除

- 遺産分割、相続の承認、放棄など

なお、成年後見人・保佐人・補助人では、以下のように代理権の有無が異なっています。

| 成年後見人 | 財産に関する法律行為はすべて対象 |

| 保佐人 | 原則なし (申立てがあれば、裁判所の判断次第で、特定の法律行為に対してのみ認められることもある) |

| 補助人 | 保佐人と同様 |

保佐人や補助人の場合は、基本的に代理権がありません。

しかし、本人が行うと大きな不利益が発生するような重要な法律行為の場合は、代理の必要性があると判断されて、権限が与えられることもあります。

同意権

同意権とは、本人が重要な法律行為を行う際、その行為に同意する権利のことです。

| 成年後見人 | なし |

| 保佐人 | 民法第13条1項に定められた行為のみ (裁判所の判断次第では、対象範囲が広がることもある) |

| 補助人 | 民法13条1項定められた行為のうち、裁判所によって指定されたもの (申立てには本人の同意が必要) |

なお、成年後見の対象となる被後見人は判断能力をほぼ失っているため、後見人の同意の有無にかかわらず、適切な行動を取ることができません。

したがって、大抵の場合で後見人が取り消すことになることから、同意権は必要ないと判断されているのです。

取消権

取消権とは、本人がした法律行為について、あとから法的に取り消すことができる権利のことです。

| 成年後見人 | 日常生活に関するものを除く、すべての法律行為が対象 |

| 保佐人 | 民法第13条1項に定められた行為のみ (裁判所の判断次第では、対象範囲が広がることもある) |

| 補助人 | 民法13条1項定められた行為のうち、裁判所によって指定されたもの (申立てには本人の同意が必要) |

保佐や補助の対象となる方は、適切なサポートがあれば重要な法律行為を理解し、意思を表明できる場合もあります。

そのため、本人の意思を最大限尊重するという目的から、後見とは異なり、取消権の範囲は限定的にしか認められていません。

追認権

追認権とは、本人が行った重要な法律行為について、あとから、取り消す必要はないと認める権利のことです。この追認権については、成年後見人・保佐人・補助人のすべてに認められています。

なお、成年後見の対象となる被後見人は、判断能力がほぼない状態のため、適切な法律行為はほぼ行えないとご説明しました。

しかし、成年後見人が確認をして本人に不利益がないとわかれば、成年後見人が認める(追認する)ことで、その法律行為を確定させられるようになっています。

成年後見人・保佐人・補助人にできること・できないこと

成年後見人・保佐人・補助人には、与えられた権限に応じて、できること・できないことがあります。

以下で具体的な例を見ていきましょう。

できることの例

成年後見人・保佐人・補助人は、判断能力が低下した人のために、基本的に以下のようなことができます。

- 預貯金、有価証券、不動産、契約などの管理

- 税金や公共料金、医療費などの支払い

- 入院手続や介護施設への入所手続

- 遺産分割協議や不動産の売買契約などの代理

ほかにも、本人が結んでしまった悪質な契約を取り消したり、浪費や第三者の使い込みが発生しないように、お金の流れを定期的に確認したりすることもできます。

ただし、たとえば保佐人や補助人が取り消せる契約は、大きな損害を受けるおそれがあるものに限られますが、成年後見人ならほとんどの契約を取り消せます。

権限に応じて差がある点には注意しておきましょう。

できないことの例

成年後見人・保佐人・補助人は、たとえば以下のような行為はできません。

- 買物や掃除、洗濯などの家事

- 介護行為

- 養子縁組、子の認知

- 身元保証人になる

- 手術など医療行為への同意

- 延命治療の拒否や中止

- 日常的な買い物の取消し

- 遺言書の作成

- 成年後見人と被後見人の利益相反となる行為

たとえば、養子縁組や子の認知など身分に関わる事柄や、遺言書の作成などは、本人の考えが最優先されるべきと考えられていますし、医療行為への同意は本人もしくは家族の意思が尊重されます。

また、家事代行や介護などは後見業務とは別の話になるため、必要があれば対応するサービスを依頼していくことになります。

成年後見人・保佐人・補助人になれる人は?

成年後見人・保佐人・補助人には、家族がなることもできますし、弁護士などの専門家がなることもできます。

ただし、以下の内容に1つでも当てはまる人はなれません。

- 未成年者

- 自己破産をした人

- 過去に成年後見人等に選任されていたが、家庭裁判所から解任された人

- 被後見人に対して訴訟を提起している、または過去に提起したことがある人、その人の配偶者や直系血族

- 行方不明者

社会的に信用のおけない人や、未成年のように行為能力が備わっていない人(契約などの法律行為を1人では行えない人)などは、成年後見人等の候補からは除外されるようになっています。

成年後見人になれる人については、以下のページでも詳しく解説しています。

家族がなる場合と専門家がなる場合の違い

成年後見人等に家族がなる場合は、意思疎通が取りやすく、本人の細かい希望も実現しやすいです。

ただし、親しい間柄だからこそ、かえって使い込みなどのトラブルに発展するおそれがあります。

また、後見業務には複雑な事務作業や裁判所への報告が必要になるため、そういったことが得意な人でなければ大きな負担になるでしょう。

一方で、弁護士などの専門家がなる場合は、各種事務作業を安心して任せることができますし、裁判所への報告についても心配する必要がありません。使い込みなどのトラブルに関しても、専門家であればリスクを抑えることができます。

毎月報酬を支払う必要はありますが、手間をかけたくない方は専門家への依頼も一度検討されるとよいでしょう。

成年後見人・保佐人・補助人を選任する流れや必要になる費用

成年後見制度によって、成年後見人・保佐人・補助人を付けてもらうには、裁判所に制度の利用を申し立てなければいけません。申立てにはいくらか費用がかかりますし、制度開始後にも発生する費用がありますので、それぞれ見ていきましょう。

なお、成年後見制度の申立てについてさらに詳しく知りたい方は、以下のページもご覧ください。

選任の流れ

法定後見制度を利用して後見人を選任するには、以下のような流れで手続を行います。

- 診断書や本人情報シート(※)などの準備

- 後見人の候補者の選定

- 家庭裁判所に後見(もしくは保佐、補助)開始の審判 の申立て

- 申立人や候補者などの面接

- 家庭裁判所が成年後見人(もしくは保佐人、補助人)を選任

- 法定後見制度の開始

- ※ 被後見人の生活状況などについて、介護士などの福祉関係者が記載する書類

申立ての前には、医師の診断書などを参考にして、後見・保佐・補助のどの制度を利用するか決めておく必要があります。というのも、申立ての種別は後見・保佐・補助で分かれているからです。

もちろん、最終的な制度の決定は裁判所が行いますので、保佐を申請したのに補助のほうが適切だと判断される場合などもあります。

費用・報酬

成年後見制度を利用するには、以下のような費用や報酬が必要になります。

【申立ての際に必要になる費用】

| 申立手数料 | 収入印紙800円分 |

| 登記手数料 | 収入印紙2,600円分 |

| 郵便切手(送達・送付費用) | 3,000円~4,000円程度(管轄の家庭裁判所より異なる) |

| 鑑定報酬 | 5万円~10万円程度(被後見人の精神状態を鑑定する必要がある場合) |

【制度開始後に必要になる報酬の目安】

| 後見人へ支払う報酬 | 毎月2万円~5万円程度(※) |

| 後見監督人へ支払う報酬 | 毎月1万円~3万円程度(監督人が選任された場合のみ) |

- ※ 業務を行ううえで特別困難な事情がある場合、基本報酬額の50%の範囲で、付加報酬が発生することもある

なお、後見人への報酬が発生するのは、主に弁護士などの専門家が選ばれたときです。親族が後見人になった場合は報酬を辞退することが多く、その場合支払いは発生しません。

成年後見制度でお悩みならアディーレへ

成年後見人・保佐人・補助人には、ご説明したようにさまざまな違いがあります。そのため、申立ての際にはその違いをよく理解したうえで、適切な手続を行わなければいけません。

しかし、なかには「どの手続を申し立てるべきかわからない…」と不安に思われる方もいらっしゃるでしょう。

アディーレにご依頼いただければ、申立てに関するアドバイスはもちろん、必要書類の収集もお手伝いいたしますので、安心して手続を行うことができます。

成年後見制度の申立てに関するご相談は何度でも無料です。一度お気軽にお問合せください。

- ※ 当事務所では、現在、成年後見等開始の申立業務のみ取り扱っており、当事務所の弁護士が成年後見人等に就任して後見業務等に従事することは行っておりません。あらかじめご了承ください。

- この記事の監修者

-

- 弁護士

- 橋 優介

- 資格:

- 弁護士、2級FP技能士

- 所属:

- 東京弁護士会

- 出身大学:

- 東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。