相続手続で必要になる書類とは?書類をスムーズに集めるコツはある?

相続手続では、非常に多くの種類の書類が必要になります。たとえば、戸籍謄本という書類であれば、ほとんどの相続手続で提出を求められますし、「固定資産評価証明書」という書類なら、基本的に不動産を相続するときのみ必要です。

このページでは、相続手続で必要になる代表的な書類や、手続次第で必要になる書類などについて解説しています。また、必要書類をスムーズに集めるためのコツもご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。

- この記事でわかること

-

- 相続手続で必要になる代表的な書類

- 手続によっては必要になる書類

- 相続手続の必要書類を集めるコツ

- 目次

相続手続で必要になる代表的な書類

相続手続の必要書類のなかには、ほとんどの手続で共通して求められるものがあります。

- 戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)

- 住民票(住民票の除票)

- 印鑑証明書

まずは、上記の書類について確認していきましょう。

戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)

戸籍謄本とは、出生から死亡までの身分関係(婚姻や親族関係など)を公に証明する書類のことで、「戸籍全部事項証明書」と呼ばれることもあります。

戸籍謄本は、被相続人の本籍地のあった役所で取得することが可能です。もしくは「広域交付制度」を使って取得することもできますので、のちに詳しくご紹介します。

この戸籍謄本のほかに、相続手続では「除籍謄本」と「改製原戸籍」という書類も必要になります。

- 除籍謄本

結婚や死亡などによって、戸籍のなかに誰もいなくなった(除籍された)ことを証明する書類 - 改製原戸籍

法律の改正によって、現在の様式になる前の古い戸籍。様式変更の際に削除された項目もある

ほとんどの相続手続において、被相続人(亡くなった人)の配偶者や子ども、親族についての情報は非常に重要になってきます。

したがって、そういった情報がまとめられている戸籍謄本(および除籍謄本と改製原戸籍)は、相続手続において特に代表的な書類といえるでしょう。

住民票(住民票の除票)

住民票は、記載された住所にその人が現に住んでいるという居住関係を公に証明するものです。

一方「住民票の除票」は、かつてその住所に住んでいたものの、現在は転出 している、または亡くなっているなどして、住民登録が抹消されていることを証明します。

また、住民登録をする前後の住所地についても記載されています。

たとえば、手続によっては、被相続人が最後に住んでいた住所や、住所の変遷といった情報が必要になりますが、そういった場合には住民票の除票を用意しなければなりません。

なお、住民票はその方が住んでいる地域の役所、住民票の除票は被相続人が最後に住んでいた場所の役所で、それぞれ取得することが可能です。

印鑑証明書

役所に申請をして持参した印鑑を登録すると、「この印鑑は本人のものである」と証明してもらえるようになります。印鑑証明書とは、その際に交付してもらう書類のことです。

相続手続では、たとえば遺産分割協議や相続登記、相続税申告など、印鑑を使用する場面がいくつかあります。

その際、公的な証明がある印鑑を使用することで、本人による正当な届出であると認めてもらうことができるのです。

なお、手続によっては相続人全員の印鑑証明書が必要になることもあります。印鑑を届け出ていない相続人がいると、手続がスムーズに進まないこともあるので、事前に確認しておきましょう。

各種申請書

相続手続では、上記のような証明書類以外にも、手続ごとに異なる様式の申請書が必要になります。

たとえば、相続税申告なら「相続税申告書」、相続放棄なら「相続放棄申述書」、遺言書の検認なら「遺言書の検認申立書」などです。

いずれも官公庁に提出する公的な書類なので、記載ミスなどがあれば手続に支障が出ることもあります。記載例をもとにして正確に作成する、もしくは弁護士や税理士などに相談されるとよいでしょう。

相続手続で必要になるそのほかの書類

代表的な書類以外にも、各手続では別途用意しなければならない書類があります。また、申請書などの書類作成のために必要になるものもあります。

- 遺言書

- 遺産分割協議書

- 金融資産関連の書類

- 不動産関連の書類

- 財産目録

それぞれ詳しく見ていきましょう。

遺言書

遺言書とは、被相続人が自身の財産をどのように相続させるか、意思表示した書面です。

法律は、亡くなった方の意思を尊重する目的から、遺言書に法的な効力を認めています。そのため、遺言書に遺産分割に関しての記載があれば、基本的にはその内容どおりに遺産を分けることになっているのです。

たとえば、預貯金の払い戻しや不動産の名義変更では、各相続人がどんな遺産をどれだけ相続するのかについて、金融機関や役所などに示す必要がありますが、遺言書があればその証明として使用することができます。

なお、遺言書を金融機関などに提出する際は、「検認調書」や「検認済証明書」といった書類も求められることがあります。

検認とは、簡単にいえば、「こういう内容の遺言書が確かに存在していますね」ということを相続人全員で確認する手続のことです。

ただし、この検認では遺言書の有効性までは認められません。見つかった遺言書が、実は法的には無効だったというケースもあり得るのです。

遺言書の効力について知りたい方は、以下のページもご覧ください。

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、相続人同士で遺産の分け方について話合い、相続人全員の合意に至った結果をまとめた書類です。

遺言書が残されていなかったり、遺言書とは異なる分け方をしたりする場合は、遺言書の代わりにこの遺産分割協議書が必要になります。

遺産分割協議書の書き方や作成の流れについて知りたい方は、以下のページもご覧ください。

金融資産関連の書類

被相続人が残した金融資産の額を証明できる書類も必要になり、その代表的な書類が「残高証明書」です。

株式については「取引残高報告書」という書類が必要になる場合もあります。

ちなみに預貯金の場合は、紙の通帳のコピーでも代用できることもありますが、最近増えているネット銀行は発行していない場合もあるので、残高証明書を発行してもらうケースが多いです。

残高証明書や取引残高報告書が必要になるのは、主に相続税申告の手続です。多額の金融資産がある場合は相続税が発生する可能性が高いため、正確な計算や税務署への証明といった目的から提出を求められます。

不動産関連の書類

遺産に不動産が含まれている場合は、不動産に関する正式な情報がわかる書類が必要になってきます。

たとえば、「固定資産評価証明書」や「登記事項証明書」といった書類が該当します。

固定資産評価証明書は、不動産の金銭的価値を証明する書類です。特に遺産分割協議や相続税申告の際には、「不動産がどれくらいの金額になるか」という点が重要になるため、対象となる不動産ごとに用意しておきましょう。

相続手続以外にも、不動産を売買する際にも必要になります。

取得する場合は、不動産を管轄する地域の役所、特に税金関係の窓口で発行してもらえます。

登記事項証明書とは、対象の不動産の名義人や権利関係を公に証明する書類です。登記事項がまとめられた「登記簿」は管轄の法務局が管理していますので、窓口もしくはオンラインによる申請で取得できます。

たとえば、相続登記の手続では、不動産の名義を被相続人から相続人へ変更することになりますが、そういった場合に登記事項証明書に登記されている情報が必要になります。

財産目録

財産目録とは、被相続人が残した財産を一覧にした書類です。預貯金や不動産はもちろん、借金などについても記載します。

なお、そのほかの書類と異なり、財産目録の提出を直接求められる場面は多くありません(※)。

主に財産目録が必要になるのは、遺産分割協議や相続税申告のときです。遺産分割の話合いは、分割対象の遺産がすべて明らかになっていて、詳細な情報がまとまっていなければ、スムーズに進められません。

また、相続税申告の際も一般的には財産目録をもとにして相続税の計算を行いますし、税理士に依頼する場合も必要になってきます。

財産目録は、相続財産の調査を行ったときに併せて作成するものですが、ご自身での対応が難しい場合は、弁護士などに依頼して作成してもらうことも可能です。

- ※ 遺産分割調停を行う場合、所定の様式で提出を求められる

相続手続の必要書類を集めるコツ

法定相続情報一覧図を活用する

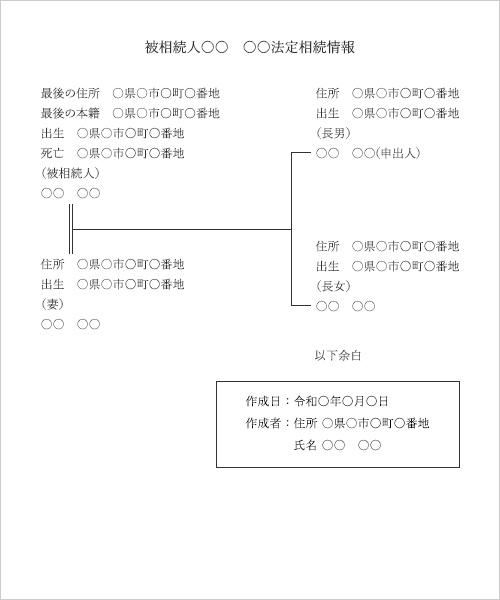

法定相続情報一覧図とは、被相続人とすべての相続人の関係を一覧にした、家系図のような書類です。戸籍謄本などをもとにして、自分で一覧図を作成し法務局に申請することで、その一覧図に認証文を付けた証明書(法定相続情報一覧図の写し)を交付してもらえます。

法定相続情報一覧図のメリットは、法務局から発行された証明書が、戸籍謄本などの代わりになることです。

というのも、たとえば被相続人の血縁関係が複雑だと、戸籍謄本が何十通も必要になる場合があります。しかし、この一覧図があれば証明書を1枚提出するだけで済むようになるのです。

しかも、この証明書は無料で何通でも交付してもらえます。

手続のたびに大量の戸籍謄本を用意する必要がなくなりますので、ぜひ活用してみましょう。

原本還付を申請する

戸籍謄本などの代表的な書類は、基本的にどの手続でも提出を求められることになります。そのため、窓口ではできる限り「原本還付」を申請しましょう。原本還付とは手続で提出する書類の原本を、手続が完了したあとに返却してもらうことです。

この原本還付が利用できれば、毎回必要書類を用意する手間や費用がなくなります。

法務局や銀行など、大抵の場合は受け付けてもらえるので、ぜひ手続の際に確認してみてください。

戸籍の広域交付制度を利用する

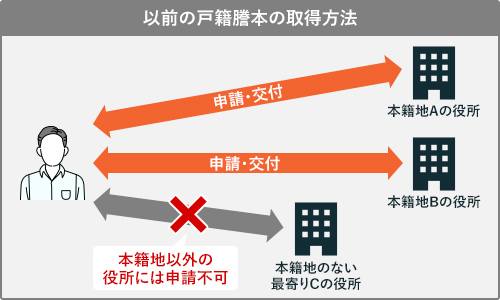

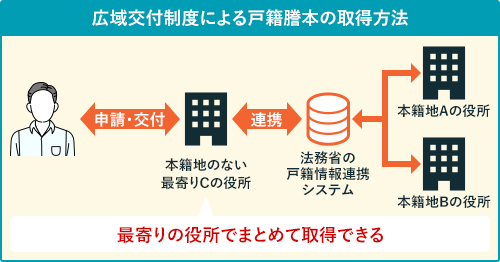

戸籍謄本を取得する際には、「広域交付制度」を利用することもできます。広域交付制度とは、対象の戸籍を管轄する役所(本籍地のある役所)以外でも、戸籍を取得できる制度です。

以前は、本籍地の役所まで手続に行くか、郵送での対応しか選択肢がありませんでした。そのため、亡くなった人の本籍地が遠方にあるケースでは、手続に支障が出ることもあったのです。

現在は、この制度によって最寄りの役所でも戸籍謄本を集められるようになり、手続の利便性が向上しています。

ただし、なかには請求できない戸籍もあるため、事前に注意事項をよく確認しておきましょう。

各書類の有効期限に注意する

提出先によっては、「○ヵ月以内に取得した住民票」といったように、独自の有効期限を定めている場合があります。

特に法務局や税務署などの官公庁に提出する場合、3ヵ月以内に取得したものを求められることがあります。

この期限を過ぎていると、書類を受理してもらえずに手続が進まないおそれがあるため、注意しておきましょう。

なお、戸籍謄本や住民票といった書類自体には、原則として有効期限のようなものはありません。

相続手続に不安があればアディーレへ

ご紹介してきたように、相続手続ではたくさんの種類の書類を集めなければなりません。特に戸籍謄本は、被相続人の血縁関係次第では何十枚も必要になることがあり、収集するだけでもかなりの負担になります。また、「書類さえ集めたら終わり」というわけでもなく、役所や法務局でさまざまな手続をする必要もあります。

そこでアディーレでは、相続で必要になる代表的な手続をまとめて依頼できる「相続手続包括プラン」をご用意しています。この包括プランであれば、戸籍謄本などの収集も併せてお任せいただけるので、書類収集に不安がある方も安心して手続することができます。

相続手続に関するご相談は何度でも無料です。お気軽にお問合せください。

- この記事の監修者

-

- 弁護士

- 橋 優介

- 資格:

- 弁護士、2級FP技能士

- 所属:

- 東京弁護士会

- 出身大学:

- 東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。