遺留分侵害額請求は自分でもできるがデメリットも多い!注意点や請求方法を解説

遺留分侵害額請求は、弁護士に依頼せずに自分でも行うことができます。ただし、デメリットもあるため、すぐに請求を始めようとするのはおすすめできません。

まずは、自分で行う場合と、弁護士に依頼する場合との違いをよく理解することが重要です。

このページでは、遺留分侵害額請求を自分で行う場合と弁護士に依頼する場合、それぞれのメリット・デメリットについて解説いたします。また、注意点や請求の流れについてもご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。

- この記事でわかること

-

- 遺留分侵害額請求を自分で行うメリット・デメリット

- 遺留分侵害額請求を自分で行う際の注意点

- 相手に送付する請求書の文例

- 目次

遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、何らかの理由で遺留分(各法定相続人に保証されている最低限の取り分)を侵害されて、遺留分にあたる金額を受け取れなかったとき、その金額を請求することをいいます。

遺留分は、法律によって各相続人に認められた正当な権利です。しかし、権利があるからといって、それだけで侵害された遺留分が戻ってくることはありません。

自分で、もしくは弁護士に依頼をして、遺留分侵害額請求をしない限り遺留分を受け取ることはできないのです。

遺留分侵害額請求についてさらに知りたい方は、以下のページもご覧ください。

遺留分侵害額請求は自分でもできるが失敗する可能性もある

「遺留分侵害額請求は、必ず弁護士を通じて行わなければいけない」などという決まりはないため、自分で行うことは可能です。

インターネットなどから必要な情報を集めて、ご自身の判断で相手に請求してもよいのです。

しかし、遺留分侵害額請求を自分で行う場合、さまざまデメリットも発生することになります。

そこで、遺留分侵害額請求を自分で行うか、それとも弁護士に依頼して行うか、それぞれのメリット・デメリットについて確認していきましょう。

遺留分侵害額請求を自分で行うメリット・デメリット

メリット

遺留分侵害額請求を自分で行う最大のメリットは、「弁護士に依頼する費用がかからない」という点です。

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する場合、一般的には以下のような費用がかかります。

- 相談料

- 着手金

- 報酬金

- 事務手数料

- 実費(印紙代、交通費など)

相談料や着手金がかからない事務所もありますし、報酬金は獲得できた金額次第で変わることがほとんどです。したがって、一概に費用相場を決めるのは難しいですが、少なくとも100万円程度はかかると思われたほうがよいでしょう。

また、依頼できる弁護士を探したり、一から事情を説明したりするのが面倒で「自分で請求したほうが気楽でいい」と考える方もいらっしゃるでしょう。

デメリット

遺留分侵害額請求を自分で行う場合、以下のようなデメリットがあります。

- 請求をしても、相手が真剣に応じないことが多い

- 請求に必要な手続や、証拠集めなどの作業が負担になる

- 手続に時間がかかりすぎて、請求権を失う(消滅時効や除斥期間を迎える)ことがある

- 遺留分の計算を間違えて、本来受け取るべき金額より少額で和解してしまう

- 裁判所を通した手続(調停や訴訟)に発展すると、適切な対応が難しい

自分で請求しようと準備を始めたものの、上記のようなデメリットが原因で、途中で断念する方も多いはずです。その場合、時間とお金が無駄になるだけですので、本当に自分だけでやり切れるか、十分に検討しなければいけません。

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット・デメリット

メリット

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

- 遺留分の計算や証拠集めなど、複雑かつ面倒な手続をすべて任せられる

- 自分で相手と交渉する必要がなくなり、精神的な負担が軽減される

- 本来受け取るべき適正な金額を請求し、獲得できるように交渉してもらえる

- 裁判所を通した手続(調停や訴訟)に発展しても、適切に対応してもらえる

特に相続人や相続財産の数が多かったり、被相続人の血縁関係が複雑だったりすると、ご自身だけで請求するのは非常に難しくなります。

ご自身の負担は最小限にしつつ、適切な請求をしたい場合、弁護士に依頼するメリットは大きいといえるでしょう。

デメリット

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する場合、必ず弁護士費用が発生します。

そのため、請求について少しでもお金を掛けたくないという方は、デメリットに感じられるかもしれません。

とはいえ、基本的に弁護士費用は獲得できた金額から支払うことが多いため、依頼するためにまとまったお金を用意する必要はないのです。

相談料や着手金を事前に支払わなければならないこともありますが、報酬金に比べると少額で、なかには無料の事務所もあります。

「費用が心配…」という方も、一度は検討されてみるとよいでしょう。

遺留分侵害額請求を自分で行う際の注意点

時効や除斥期間を過ぎると請求権を失う

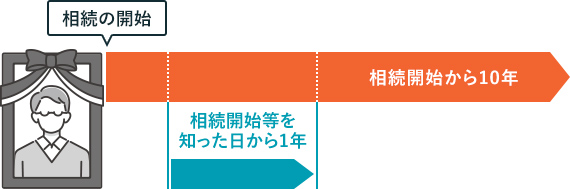

遺留分侵害額請求には、消滅時効や除斥期間というものが設定されていて、以下の期間を過ぎると請求ができなくなってしまいます。

- 消滅時効

原則として、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年 - 除斥期間

相続が開始した日から10年

特に除斥期間の場合、相続開始日から自動的に期間が進行するため、遺留分の侵害に気づかないまま10年が経過し、いざ請求しようとしたときには請求権を失っていることもあり得ます。

また、請求を行ったあとも別の消滅時効(金銭債権の消滅時効)にも注意しなければなりません。請求から5年(※)以内に支払いを受けなければ、お金を受け取る権利が消滅するおそれがあるのです。

- ※ 2020年3月31日以前に遺留分侵害額請求を行っている場合は10年

遺留分侵害額請求の時効についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページもご覧ください。

裁判所を通した手続になると対応が難しい

相手に対して請求することができても、相手が支払いに応じるとは限りません。

その場合、裁判所を通した手続である「調停」や「訴訟」によって争うことになります。

- 調停

裁判所(調停委員)が間に入るかたちで話合いを行い、両者合意のうえ解決を目指す手続 - 訴訟

証拠をもとにそれぞれが主張・反論を行い、最終的に法的拘束力のある判決が下される手続

特に訴訟では、公平な立場の裁判所が納得できるように、的確な主張や侵害の証拠を用意しなければなりません。

しかし、そのためには法律の正確な知識が必要になるため、一般の方が自分で行うのは非常に難しいと言わざるを得ません。

そのうえ、もし相手が弁護士に依頼していれば、裁判は相手側のほうが有利になりやすいです。そして最終的には、こちらの請求が認められなくなる可能性が高いでしょう。

遺留分侵害額請求を自分で行う流れ

遺留分侵害額請求を自分で行う場合、以下のように進めることになります。

- 遺留分侵害額を計算する

- 相手の相続人と話し合う

- 遺留分侵害額の請求調停を行う

- 遺留分侵害額の請求訴訟を行う

それぞれ見ていきましょう。

①遺留分侵害額を計算する

まずは、遺留分がいくら侵害されているかを把握しましょう。

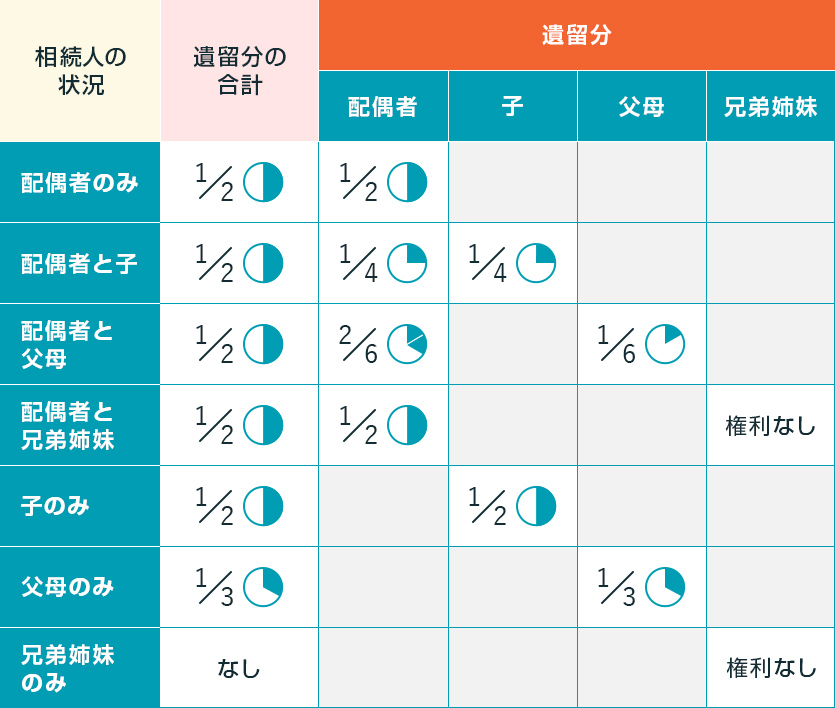

基本的には、法定相続分(法律で定められた相続財産の分け方の目安)の2分の1(※)が遺留分全体の金額となります。そこから、相続人の数や立場によって按分されて、個別の遺留分が算出されます。

- ※ 直系尊属(親や祖父母)のみが相続人の場合、遺留分は法定相続分の3分の1

しかし、遺留分の計算は上記以外にもさまざまな要素を考慮しなければなりません。

遺留分の計算には含まれない財産がありますし、不動産があれば金銭的価値を的確に評価する必要もあります。

遺留分やその計算方法について詳しく知りたい方は、以下のページもご覧ください。

②相手の相続人と話し合う

請求すべき金額がわかったら、相手に内容を伝えて話合いを行います。

相手が請求に納得し、すぐに支払ってもらえるのが一番ですが、拒否されることも十分にあり得ます。そういった場合は、侵害の証拠を提示したり、法的手続も考えていることを伝えたりすると、状況が進展するかもしれません。

なお、口頭だけでの請求はのちに不利になる場合があるため、話合いの前には内容証明郵便を使って請求書を送っておくことが重要です。

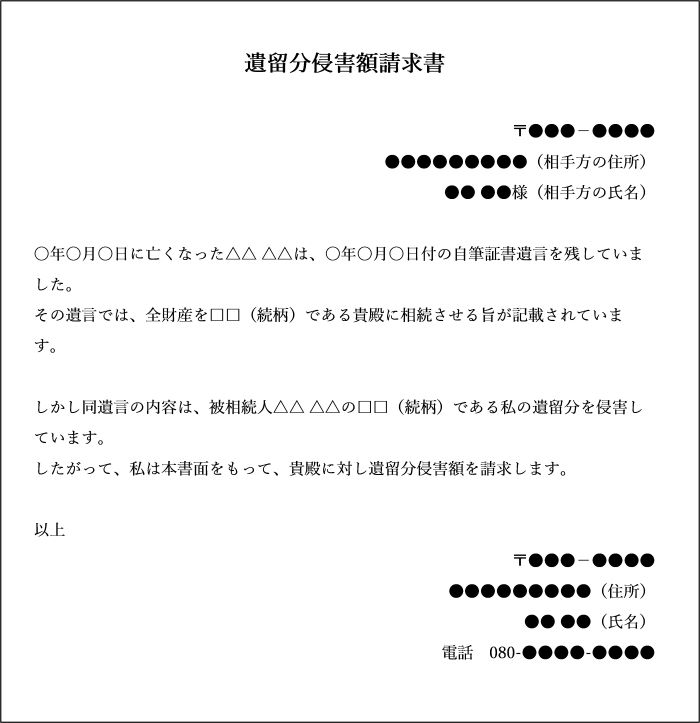

相手に送付する請求書(通知書)の文例

内容証明郵便で遺留分侵害額の請求書を送る場合は、以下の文例を参考にされるとよいでしょう。

上記は、自筆証書遺言によって遺留分が侵害された場合を想定した内容となっているため、実際の状況に合わせて適宜変更する必要があります。

なお、できるだけ記載しておくポイントは以下のとおりですので、参考にしていただければと思います。

- 被相続人の氏名や死亡日

- 送付者と被相続人との関係(送付者が遺留分を持っているとわかるように)

- 遺留分侵害の原因や方法(遺言や生前贈与など。日付も併せて記載)

- 遺留分侵害額請求権を行使すること

③遺留分侵害額の請求調停を行う

相手に請求を行っても、話合いがまとまらないときは、遺留分侵害額の請求調停によって解決を目指します。

調停は裁判所に申立てをすることで行えますが、事前に必要書類や費用を準備しておかなければいけません。詳細は裁判所のWebサイトに記載されています。

なお、遺留分に関する争いは「調停前置主義」といって、まずは調停を行う必要があるとされています。いきなり訴訟を起こして決着をつける、といったことは基本的にはできません。

④遺留分侵害額の請求訴訟を行う

請求調停でも和解できなければ、訴訟に移行して争うことになります。

訴訟についても、裁判所に訴状などの書類を提出し、所定の費用を納めると行うことができます。

訴訟によって得られる判決には法的拘束力があるため、たとえ相手が支払いを拒否した場合でも、強制執行によって財産を差し押さえることが可能です。

もちろん、判決によって請求を認めてもらうためには、主張を裏付ける証拠を用意したり、相手の主張に的確な反論を行ったり、非常に難しい対応を求められます。

遺留分侵害額請求のご依頼ならアディーレへ

ご説明してきたように、遺留分侵害額請求を自分で行うことは決して簡単ではありません。苦労して請求を始めても、結果的には失敗するおそれもあります。

その点、弁護士に依頼する場合、自分で手間を掛けることなくスムーズに請求することができます。

アディーレなら、遺留分侵害額請求に関するご相談は何度でも無料です。

さらに、アディーレ独自の「損はさせない保証」によって、ご依頼によって損をすることはありません(※)。

相続問題に詳しい弁護士が最大限サポートしますので、一度お気軽にお問合せください。

- ※ 適用には諸条件がございますので、詳細はお気軽にお問合せください。

- この記事の監修者

-

- 弁護士

- 橋 優介

- 資格:

- 弁護士、2級FP技能士

- 所属:

- 東京弁護士会

- 出身大学:

- 東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。