不当利得とは?相続財産の使い込みも対象になる?

不当利得とは、法律上は何の理由(権利)もないのに、他人に損失を与えるかたちで得られた利益のことです。

相続の場面では、たとえば相続財産の使い込みが該当する可能性があります。

ただし、使い込みがあったからといって、その金額を単純に取り戻せるわけではありません。

このページでは、不当利得についてはもちろん、不当利得を取り戻す手段である「不当利得返還請求」についても詳しくご説明します。

相続財産が使い込まれてお困りの方は、ぜひ参考になさってください。

- この記事でわかること

-

- 不当利得の要件

- 不当利得返還請求で取り戻せる範囲

- 不当利得返還請求の流れや時効

- 目次

不当利得とは正当な理由がなく得られた利益のこと

不当利得とは、法律上は正当な理由(権利)がないにもかかわらず、他人に損失を与えて得られた利益のことです。

たとえば、Aさんが会社から毎月お給料を受け取ることには、法律上、正当な理由があります。会社とAさんは労働契約を結び、Aさんは労働の対価としてお給料を受け取っているからです。

しかし、Aさんが会社のお金を勝手に使い込んだとしたら、それは不当利得になります。Aさんは、そのお金を会社から支給されたわけではなく(法律上の正当な理由がなく)、なおかつ会社に損害を与えていることになるからです。

相続に関連した不当利得の例

相続の場面であれば、遺産分割によって財産が分配されていることもあるでしょうが、たとえばその金額を超えて財産を勝手に使い込んでいたなどの場合は、不当利得と判断されるでしょう。

そのお金を使う正当な理由が何もなく、ほかの相続人に損害を与えることにもなるからです。

具体的には、以下のような行動が不当利得にあたる可能性があります。

- 被相続人(亡くなった人)名義の預金を引き出して使い込む

- 被相続人が自宅に置いていた現金を使い込む

- 被相続人が所有する不動産や株などを売却し、売却金を独占する

- 相続財産である不動産から発生した賃料を受け取って自分のものにする

- 被相続人が加入していた保険を解約して解約返戻金を使い込む

- 被相続人のゴルフ会員権を売却、解約する

不当利得を取り戻すなら不当利得返還請求をする

不当利得によって相手が得た利益は返還を求めることができます。これを「不当利得返還請求」といいます。

ただし、不当利得返還請求にはいくつか注意しておくべきことがあるため、以下でご説明します。

不当利得返還請求の要件

不当利得返還請求を行う場合は、以下の要件をすべて満たしている必要があります。

- 請求する側が損失を被っていること

- 請求をされる側が利益を得ていること

- 利益と損失の間に因果関係があること

- 請求される側に、利益を得る法律上の原因(権利)がないこと

たとえば、被相続人の財産を相続人の1人であるAさんが、被相続人の死亡後に使い込んでいたケースを考えます 。

相続財産の使い込みによって、Aさんには利益が発生(①)しますが、ほかの相続人にとっては受け取る財産が減ってしまいます(②)。

当然、その損失はAさんの使い込みによって発生していて(③)、なおかつAさんには財産を使っていい権利がありません(④)。

したがって、ほかの相続人はAさんに対して不当利得返還請求を行うことができます。

不当利得返還請求には時効がある

不当利得返還請求の時効は、権利を行使できると知ったときから5年、もしくは行使できるときから10年です。

時効が成立すると、不当利得返還請求を行うことはできなくなります。

先ほどの例でいえば、相続財産の使い込まれていると知ったときから5年、もしくは使い込みが行われたときから10年で時効が成立することになります。

ただし、相手に対して内容証明郵便による請求や裁判上の請求などを行った場合は、時効の完成を止めることができます。

相続税申告の期限も考慮する必要がある

相続に関わる不当利得返還求の場合、時効だけでなく、そのほかの期限についても考慮する必要があります。

特に、相続税申告は相続が発生すれば必ず行わなければならず、期限は被相続人が亡くなった日(亡くなったことを知った日)の翌日から 10 ヵ月以内です。

不当利得が原因で遺産分割が完了しなければ、相続税申告に支障が出ます。もし期限までに間に合わないと延滞税などが科されるおそれがあるため、注意が必要です。

なお、相続手続のなかには、ほかにも期限が設定されているものがあります。詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。

不当利得の立証責任は請求側にある

不当利得返還請求を行う場合、不当利得があったことを請求する側が立証しなくていけません。

つまり、どれだけ不当利得が発生していたとしても、証明ができなければ、お金を取り戻すことはできないということです。

不当利得を立証するには、証拠集めや相手方との交渉などが欠かせませんが、一般の方ではそういった手続に不安を感じる方も多いでしょう。

そのため、実際に不当利得返還請求を行う際は、弁護士などの専門家に依頼するのが一般的です。自分が手続をする負担がなくなりますし、裁判所を通した手続に発展しても安心して任せられるからです。

- 遺言・遺産相続に関する

ご相談は何度でも無料 -

不当利得返還請求で取り戻せる範囲

取り戻せるのは、残っている利益のみ

不当利得返還請求を行って取り戻せるのは、基本的には残された利益(残存利益)のみになります。

つまり、相続財産の使い込みに気づいても、その時点で相手が財産を使い切っていると、返還を求めることができないのです。

返還できる例としては、たとえば、相手が財産を引き出して自分の口座に移したままのケースです。使い込まれる前なら、その金額を返還してもらえる可能性があります。

悪意があったら、全額返還を請求できる

ただし、不当利得を得た相手に「悪意」があった場合は、全額返還を請求することができます。また請求金額には、年3%の利息も付けることも可能です。

相手に悪意があった場合とは、「自分が利益を受けることについて、法律上の原因がないことを知っていながら利益を得た場合」を指しています。

たとえば、「自分の財産だと勘違いして使ってしまった」などと相手が主張していれば、悪意があったとは言い切れません。

全額返還を求めるのであれば、証拠を揃えるなどして相手の主張を崩す必要があります。

全額請求できるのは法定相続分の範囲まで

相続においては、請求する人の「法定相続分」までしか請求できない、という点には注意しなければいけません。

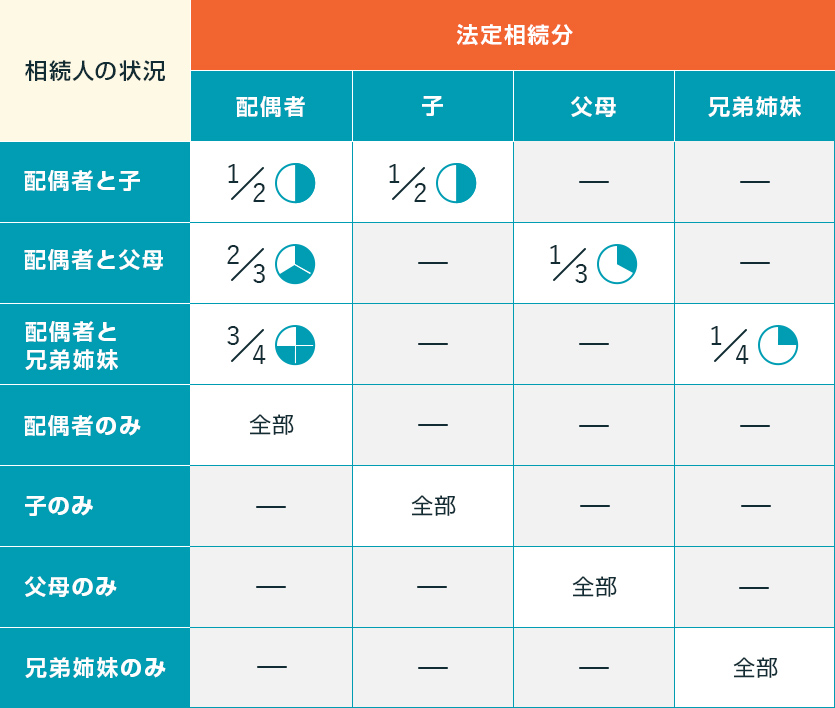

法定相続分とは、法律によって定められた相続割合のことです。以下のように、相続人の状況によってさまざまなパターンがあり、割合も異なってきます。

法定相続分について詳しく知りたい方は以下のページもご覧ください。

不当利得返還請求の流れ

不当利得返還請求を行う場合は、基本的に以下の流れで行います。

- 証拠の収集する

- 対象金額を計算する

- 内容証明郵便などで請求する

- 相手方と交渉する

- 不当利得返還請求の訴訟を行う

それぞれ見ていきましょう。

①証拠を収集する

まずは相手が不当利得を行った証拠を集めましょう。証拠がなければ、交渉で相手を納得させることは難しいですし、裁判になったときも不利になるからです。

たとえば、相続財産の使い込みが問題となっているケースなら、以下のようなものが証拠になり得るでしょう。

- 使い込みが疑われる相続人の口座の入出金履歴

- 被相続人名義の口座の入出金履歴、解約請求書の写し

- 生命保険の解約通知、解約金支払いの通知

- 不動産の売買契約書や関連する領収書

- 株式の取引明細書、取引残高報告書 など

②対象金額を計算する

めた証拠などをもとに、不当利得の対象となる金額を計算します。

ただし、相手に悪意があった場合は不当利得の金額に加えて、利息の計算もしなければなりません。また先ほどご説明した時効や法定相続分なども考慮する必要があるため、正確な金額を算出するのは簡単ではないでしょう。

ご自身で対応できないと感じた場合は、弁護士などに依頼したほうが無難です。

③内容証明郵便などで請求する

計算した金額をもとに、相手に対して請求を行います。

なお、請求には内容証明郵便を利用するようにしましょう。請求があったことの証明になりますし、消滅時効の完成を6ヵ月間猶予することもできるからです。

④相手方と交渉する

請求に対して相手から何かしら反応があれば、そのまま交渉に移りましょう。

相手が請求に対して納得していれば、実際に支払う金額や支払い方法などについて話し合い、最後に合意書を作成して終了となります。

一方、相手が納得していないケースでは、相手の主張に反論をしたり、集めた証拠を提示したりして、不当利得を認めさせる必要があります。

⑤不当利得返還請求の訴訟を行う

相手がどうしても不当利得を認めない場合は、不当利得返還請求訴訟を行うことになります。簡単にいえば、裁判を起こして解決を目指すということです。

訴訟では、裁判官がお互いの主張や提出された証拠などを総合的に判断して、最終的に判決を下します。

判決によって不当利得が認められたら、たとえ相手が納得していないとしても、強制執行によってお金を取り戻すことが可能となります。

相続財産の使い込みが発生してお困りならアディーレへ

相続財産が使い込まれた場合は、基本的に不当利得として返還を求めることができます。

しかし、そのためには不当利得であることを自分で立証し、相手を納得させなければなりません。場合によっては、裁判を起こす必要もあるでしょう。

そういった手続に少しでも不安があれば、ぜひアディーレまでご相談ください。アディーレなら、遺言・遺産相続に関するご相談は何度でも無料です。

些細なことでも構いません。「相続財産が使い込まれているけど、どうすればいいかわからない」という方は、一度お気軽にお問合せください。

- この記事の監修者

-

- 弁護士

- 橋 優介

- 資格:

- 弁護士、2級FP技能士

- 所属:

- 東京弁護士会

- 出身大学:

- 東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。