特別受益の持ち戻しとは?生前贈与との違いや計算方法を解説

特別受益とは、生前贈与や遺贈、死因贈与などによって、特定の相続人だけが被相続人(亡くなった人)から受けた利益のことです。

特別受益があったことがわかれば、それ以外の相続人の取り分は増加する可能性があります。

ただし、特別受益にあたるかどうかの判断はさまざまな状況を考慮する必要があり、簡単にはできません。

そこで、特別受益と判断されやすいケース・されにくいケースの具体例や、特別受益を主張する流れ、特別受益が認められた場合の相続分の計算方法などについて解説していきます。

- この記事でわかること

-

- 特別受益の持ち戻しとは

- 特別受益と判断されやすいケース・されにくいケース

- 特別受益がある場合の相続分の計算例

- 目次

特別受益とは

特別受益とは、特定の相続人が被相続人(亡くなった人)から生前贈与や遺贈などによって受けた利益のことです。

たとえば、相続人Aさんと相続人Bさんが被相続人の遺産を1,000万円ずつ相続する場合、実はBさんだけが、被相続人から1,000万円の生前贈与を受けていたようなケースを考えてみます。

このとき、Bさんは実質2,000万円をもらっているようなものなので、当然Aさんは不公平だと感じるでしょう。

こういった不公平な遺産相続が起きないようにするために、この特別受益という考え方が定められているのです。

特別受益の持ち戻しとは

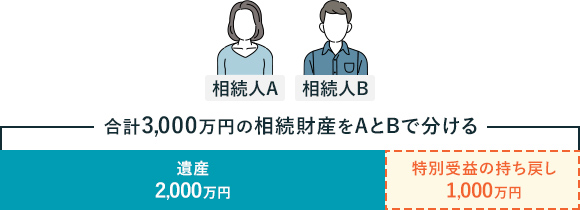

特別受益の持ち戻しとは、特別受益と判断された金額を、実際に分割しようとしていた相続財産の額と合算したうえで、相続分を計算することをいいます。

先ほどの例でいえば、遺産は2,000万円として考えて相続していましたが、特別受益の持ち戻しを行う場合は、Bさんが受け取っている1,000万円を合算した3,000万円が相続財産となります。

この持ち戻し計算については、のちほど詳しくご説明いたします。

ただし、特別受益に該当した場合でも、被相続人の遺言で「持ち戻しを免除するように」といった意思表示がある場合は、相続財産との合算ができません。これを「特別受益の持ち戻し免除」といいます。

特別受益と生前贈与の違い

特別受益と生前贈与の違いは、対象となる行為や人にあります。

特別受益の対象となる行為は、生前贈与以外にも、死因贈与(※1)や遺贈(※2)も含まれます。

また特別受益は、財産を受けとったのが法定相続人でなければ成立しませんが、生前贈与は孫や内縁の妻、お世話になった人などが相手でも成立します。

確かに重なる部分もありますが、根本的には異なる意味の言葉です。

- ※1 被相続人の死亡がきっかけとなって財産を贈与する契約のこと

- ※2 遺言書によって贈与される財産のこと

特別受益の具体例

特別受益にあたるかどうかは、贈与された金額やほかの相続人の取り分、贈与の動機や趣旨など、さまざまな状況を総合的に考慮しなければ判断できません。

そのため、「○○の場合は、特別受益になる」と言い切ることは難しいのです。とはいえ、特別受益と判断されやすいケース・されにくいケースはありますので、以下でご紹介します。

特別受益と判断されやすいケース

特別受益と判断されやすいケースは以下のとおりです。

| 結婚に関連する贈与 | 結婚持参金・支度金(※1)、高額な嫁入り道具 |

| 不動産の贈与 | 居住用の家・土地(※2)、住宅取得用の資金 |

| 養子縁組に関連する贈与 | 養子縁組に出す際に、実親が持たせる持参金 |

| 事業資金などの贈与 | 起業用の資金、農地や株式などの事業用資産 |

- ※1 挙式費用や結納金などは、著しく高額でない限り、特別受益には含まれないことが多い

- ※2 婚姻期間20年以上の配偶者に贈与された居住用不動産は除く(おしどり贈与)

このほかにも、多額の生活費や留学資金を援助していた場合や、相続税対策として、毎年100万円以下の生前贈与を行っていた場合などは、特別受益と判断されることが多いようです。

上記のような贈与は、「遺産の前渡し」と判断されることが多く、特別受益になりやすい傾向にあります。

特別受益と判断されにくいケース

特別受益と判断されにくいケースは以下のとおりです。

- 生命保険金

- 死亡退職金

- 扶養範囲内の生活費

- 教育資金 など

たとえば、生命保険は受取人固有の財産とされることが多いですし、扶養に必要な範囲の生活費は、特別に渡したお金とは言い難いでしょう。

ただし、ほかの相続人の取り分と比べて、あまりにも高額すぎることで不公平が生じる場合は、特別受益と判断されるケースもあります。

「じゃあ、○○の場合はどうなるの?」など、個別のケースについて詳しく知りたい方は、弁護士にご相談ください。

特別受益を主張する流れ

特別受益を主張する場合は以下の流れで進めていきます。

- 特別受益の証拠を集める

- 遺産分割協議で主張する

- 遺産分割調停・審判を行う

それぞれ詳しく見ていきます。

①特別受益の証拠を集める

特別受益の可能性がある贈与を見つけた場合、まずはその証拠を集めましょう。

のちに特別受益を受けたとされる相続人と交渉するうえで、重要になってきます。

【特別受益の証拠になり得るもの】

- 故人の銀行口座の取引履歴

- 登記事項証明書

- 車検証

- 学費の領収書

- 故人と受贈者のメールや日記・メモ

- 完済明細書や取引明細 など

②遺産分割協議で主張する

次に、遺産分割協議の場で、過去に生前贈与があり、特別受益に該当することを主張します。

このとき先ほどの証拠を提示できれば、主張が認められる可能性も高まるでしょう。

話合いの結果、特別受益を受けた相続人含め、相続人全員が納得したら、特別受益の持ち戻しを行ったうえで、相続分を計算します。

③遺産分割調停・審判を行う

遺産分割協議で特別受益についての主張が認められない場合は、「遺産分割調停」によって解決を目指すことができます。

遺産分割調停とは、裁判官と調停委員が間に入ってお互いの主張を聞き取り、解決案を提案してもらう手続です。

それでもまとまらない場合は、「遺産分割審判」で争うしかありません。遺産分割審判とは、いわば遺産分割に関する裁判です。お互いの主張や提出した証拠をもとに、裁判所が最終的な決定を下します。

この決定には法的拘束力があるため、仮に裁判所が特別受益を認めれば、特別受益の持ち戻しをしたうえで遺産分割ができるようになります。

特別受益を主張できる期間は?時効はない?

相続開始から10年を経過すると主張できない

特別受益は、相続開始10年以内でなければ、主張することができません。

ただし、特別受益自体には、時効のようなものは設けられていません。そのため、被相続人から受けた贈与や遺贈が、30年以上も前だったとして、特別受益として主張することは可能です。

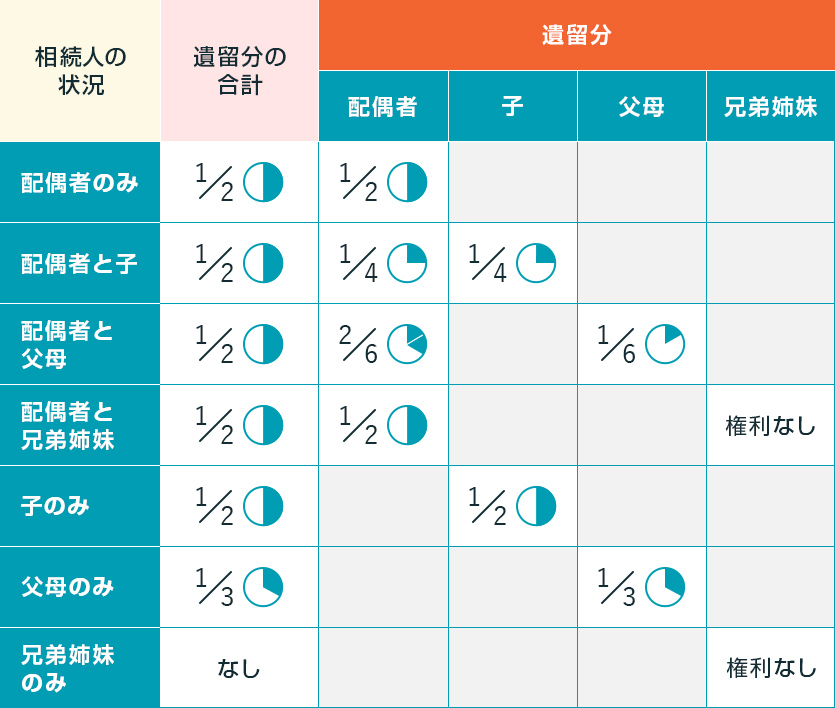

遺留分の計算では特別受益は10年以内までが対象

10年以上前の特別受益は、「遺留分」に加えることができません。

遺留分とは、法律によって最低限保障された取り分のことです。

遺留分を計算する場合は、相続人の数や状況に応じて、相続財産の総額をもとに計算します。

そのため、特別受益の持ち戻しによって、相続財産の総額が変動すれば、遺留分自体も大きく変わることになるのです。

仮に遺留分が侵害された場合、法的手続により侵害した相続人への請求が認められるため、きちんと計算しておく必要があります。

特別受益がある場合の計算方法

特別受益があるときは、遺産分割の際に特別受益の持ち戻しを行い、以下のように計算します。

【特別受益がある場合の相続分の計算例】

被相続人:父

法定相続人:長男、次男

相続財産:預貯金2,000万円

相続割合:2分の1ずつ

特別受益:長男に1,000万円

●みなし相続財産

預貯金2,000万円+特別受益1,000万円=3,000万円

●長男の相続分

3,000万円×1/2-1,000万円=500万円

●次男の相続分

3,000万円×1/2=1,500万円

長男はみなし相続財産に対して1,500万円を相続できることになりますが、すでに特別受益の1,000万円を受け取っています。

そのため、長男は相続財産(預貯金)からは500万円相続することになります。

遺留分を侵害しているケース

特別受益の金額が相続財産よりも大きい場合、特別受益を受けていない相続人の遺留分を侵害しているケースがあります。

たとえば、以下のようなケースです。

【特別受益が原因で遺留分を侵害している例】

被相続人:父

法定相続人:長男、次男

相続財産:預貯金1,000万円

相続割合:2分の1ずつ

特別受益:長男に9,000万円

●みなし相続財産

預貯金1,000万円+特別受益9,000万円=1億円

●長男の相続分

1億円×1/2-9,000万円=0円

●次男の相続分

1億円×1/2=5,000万円

↓

みなし相続財産の1億円に対して次男の相続分は5,000万円だが、相続財産(預貯金)は1,000万円しかないため、実際の取得額は1,000万円となる

↓

●次男の遺留分

1億円×1/2×1/2=2,500万円

●次男の遺留分侵害額

2,500万円(遺留分)-1,000万円(実際の取得額)=1,500万円

上記の場合、相続財産は1,000万円しかないため、次男は遺留分である2,500万円を全額受け取ることができません。

このとき次男は、特別受益者である長男に対して、差額の1,500万円を請求できるようになります。

逆にいえば、特別受益によって金額に不公平が生じても、遺留分が保障されていれば請求できる権利はありません。

そういった場合、相続トラブルに発展するおそれもあるため、事前にしっかりと計算しておく必要があるでしょう。

特別受益のことでお困りならアディーレへ

ご説明してきたように、特別受益にあたるかどうかは、さまざまな個別の状況を総合的に判断する必要があります。

仮に特別受益にあたると判断できたとしても、その主張を遺産分割協議で受け入れてもらえない場合もあるでしょう。そればかりか、特別受益のことが原因となってトラブルに発展するおそれもあります。

しかし、弁護士へ相談・依頼をすれば、そういった心配も必要ありません。

アディーレ法律事務所なら、遺言・遺産相続に関連するご相談は何度でも無料で承っています。

特別受益や遺産分割のことでお困りなら、ぜひアディーレまでお問合せください。

- この記事の監修者

-

- 弁護士

- 橋 優介

- 資格:

- 弁護士、2級FP技能士

- 所属:

- 東京弁護士会

- 出身大学:

- 東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。