2024年4月1日から相続登記が義務化!何が変わる?罰則がある?

法律の改正によって、2024年4月から相続登記の申請が義務化されます。

これによって、土地や建物などの不動産を相続した場合、法務局へ必ず届け出なければいけません。

しかし、義務化によって変わることはそれだけではありません。また、そもそも相続登記をしないことによるデメリットもあります。

本ページでは、「相続登記が義務化されて何が変わるのか」、「義務化後の注意点は?」といった内容を解説いたします。

- この記事でわかること

-

- 相続登記の義務化によって変わること

- 相続登記の義務化後に注意すべきこと

- 相続登記の手続の流れ

- 目次

相続登記とは?

相続登記とは、不動産(土地や建物)を相続で取得したという事実を登記に反映させることをいいます。

目的としては、相続によって、不動産の所有権が相続人に受け継がれたことを公に示すために行います。

登記簿を管理しているのは法務局です。そのため、登記の際にはその不動産の所在地を管轄する法務局へ行って手続を行うか、最近ではオンラインと郵送による申請も可能になっています。

相続登記に必要な書類

相続登記の手続を行う際に、必要となる書類は基本的に以下のとおりです。

- 相続登記申請書

- 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍

- 被相続人の住民票の除票(戸籍の附票)

- 相続人の住民票、戸籍、印鑑証明

- 最新の固定資産評価証明書

- 遺産分割協議書

- 遺言書(あれば)

ただし、遺言書が残されているかどうか、法定相続分どおりに相続するかなど、相続時の状況ごとで必要な書類は変わってきます。不安な場合は、申請前に窓口で確認されるとよいでしょう。

相続登記に必要な費用

相続登記の手続を行う際には、「必要書類の取得費」と「登録免許税(登記を申請するときに国に納める税金のこと)」がかかります。

まず必要書類の取得費については、人によって書類の枚数が異なってくるため一概にはいえません。

ただ、1通あたりの金額は200円~750円程度なので、数千円くらいを見積もっておくとよいでしょう。

次に登録免許税ですが、必要な金額は以下の計算式で求められます。

登録免許税=不動産の固定資産税評価額×0.4%

たとえば、申請する不動産の評価額が2,000万円なら、8万円の登録免許税がかかることになります。

なお、条件次第では税率が0.4%より高くなったり、反対に非課税になったりする場合もあるため、詳しくは法務局のWebサイトをご確認ください。

相続登記の義務化で何が変わる?

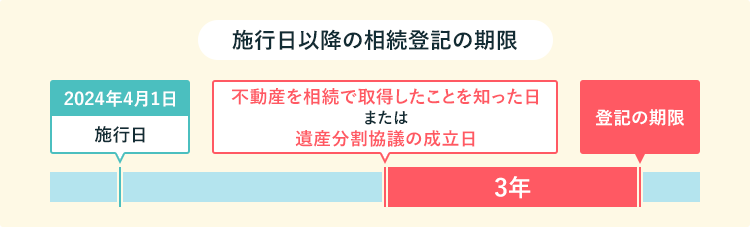

改正された不動産登記法が2024年4月1日から施行され、相続登記が義務化されます。

これにより、原則として不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行わなければなりません。

そして、正当な理由なく登記の手続を行わない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

ただし、すぐに過料が科されるわけではありません。

法務局の登記官が義務違反を把握すると、まずは相続人に対して相続登記の申請を行うよう催告をします。それでも申請を行わなかった場合に、裁判所への通知(過料通知)が行われ、実際に過料を科すかどうかや、過料の金額が裁判によって決定されます。

不動産登記法の改正について

今回の不動産登記法の改正には、「所有者不明の土地が発生するのを防ぐ」という目的があり、相続登記の申請義務化もその一環として行われます。

そのため、ほかにも以下のような改正が予定されています。

- 相続人申告登記の新設(2024年4月施行)

- 所有不動産記録証明制度の新設(2026年2月施行予定)

- 登記名義人の死亡等の表示(2026年4月施行予定)

- 住所変更登記等の義務化(2026年4月施行予定)

これらの改正を通して、土地や不動産の適正な管理を推進し、活用しやすい環境を整えていく狙いがあります。

相続登記の義務化後の注意点

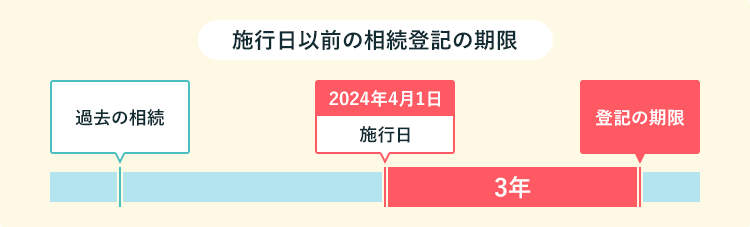

相続登記の義務化は、2024年4月1日よりも前に発生していた相続についても適用されます。

これを怠った場合は同様に過料が科される可能性があります。

ただし、過去分については猶予期間も設けられています。義務化前に発生した相続なら、原則として不動産を相続で取得したことを知った日、または2024年4月1日(施行日)のどちらか遅い日から3年以内に相続登記の手続を行わなければなりません。

また、相続人間で遺産分割が成立した場合は、遺産分割の内容を踏まえた登記申請を行う必要があります。ケースによっては、あとでご説明する「相続人申告登記」と合わせて、計2回の相続登記の申請を行わなければならない可能性もあるため、注意が必要です。

相続登記のほかにも、期限が設定されている手続があります。詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。

相続登記をしないとどうなる?

相続登記の義務化によって、登記をしないことによる罰則が設けられましたが、登記しないことによるリスクはほかにもあります。

以下の3点について詳しく見ていきましょう。

不動産の権利関係が複雑になる

相続登記をしないまま放置していると、新たな相続が発生して、権利関係が複雑になっていきます。

たとえば、子どもが複数人いるAさんが亡くなったとき、相続登記をしなかったとしたら、Aさんの不動産の権利関係は曖昧なままになります。さらにその子どもたち(BさんやCさん)にも子どもが複数できれば、未反映の権利関係がどんどん積みあがっていき、相続の当事者も雪だるま式に増えていくことになります。

数世代分の相続手続を一挙に解決するのはかなりの苦労を伴いますので、手続の負担を次の世代へ先送りしないためにも、必ず相続登記の手続を行いましょう。

不動産の売却や活用ができない

遺産分割が済んでいない不動産は、法律上相続人間で共有している状態になるため、単独で処分などを行うことができません。

そして、相続登記によって不動産の所有権が相続人に受け継がれたことが公に明らかになっていなければ、権利の所在を客観的に確認できないので、不動産取引(売却や担保に入れるなど)を進められないのです。

このように「不動産を売却したい」、「何らかの形で有効活用したい」といった場合には、相続登記を行っていないことが大きな障害になります。

不動産を差し押さえられる危険性がある

相続人の一人(債務者)に対してお金を貸している人など(債権者)は、債務者自身が相続登記を行わない場合、債務者に代わって相続登記を申請することができます(代位申請)。

この相続登記は法定相続分に基づいて行われ、債権者は債務者の持分を差し押さえることができてしまいます。持分を差し押さえられた場合、相続人全員が不動産の売却に合意していたとしても、売却ができなくなるのです。

そのため、相続人のなかに多額の債務を負っている人がいるようなら、相続登記を行わないことに大きなリスクがあるといえます。

相続登記はどうやって行う?

相続登記の義務化によって、早速登記をお考えの方も多いかと思います。

そこで、相続登記の申請の手続を簡単にご紹介しましょう。相続する不動産の所在地を管轄する法務局に対して、おおむね以下の流れで行います。

- 相続の対象となる不動産の調査・確認

- 相続登記の必要書類(戸籍謄本、住民票等)の収集

- 遺産分割協議書の作成(相続人間で遺産分割協議が必要な場合)

- 相続登記申請書の作成

- 管轄の法務局への申請

- 補正や訂正指示等への対応(法務局から指示がある場合)

- 相続登記完了

対象となる不動産の調査や法務局への申請対応など、なかには個人で行うのが難しい場合もあるでしょう。

そういった場合には、相続関係に詳しい弁護士などに相談するのも一つの手です。慣れない調査や手続を任せることができれば、少ない負担で登記を完了させられます。

すぐに登記できないなら「相続人申告登記」

相続人間でもめてしまい、遺産分割協議がまとまらないなどの理由で、すぐに登記の手続ができない方向けに「相続人申告登記」という手段も用意されています。

これは、所有権の登記名義人(亡くなった方)について相続が発生した旨と、自らがその相続人である旨を3年以内に登記官に申し出ることで、登記申請義務を果たしたものとみなす制度です。

相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で申し出ることや、ほかの相続人の分も含めた代理での申し出も可能です。

3年以内に遺産分割が成立する見込みが立たない場合は、一度まずは相続人申告登記を行っておき、その後遺産分割が成立した段階で改めてその分割内容に基づいて相続登記を行うという流れで進めることになります。

相続登記に関するよくある質問

相続登記は自分でできる?

相続登記の手続を自分で行うことは可能です。ただし、自分で相続登記の手続をする場合、以下のようなデメリットもあります。

- 申請に必要な書類が多く、漏れがあると手続できない

- 収集した戸籍謄本が古いと、読み解くのに専門的な知識が必要な場合がある

- 被相続人の親族が多いと必要な戸籍謄本の数も多くなり、収集に大きな手間がかかる

上記のようなデメリットに少しでも不安を感じる場合は、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

もちろん、自分で手続をしたほうが相続登記にかかる費用の総額を抑えることができますが、費用を安くする方法ならほかにもいくつか考えられます。

詳しくは以下のページで解説していますので、併せてご覧ください。

認知症の相続人がいるときはどうする?

相続登記を行う場合、基本的には誰がどの不動産を相続するのか、相続人同士の話合い(遺産分割協議)によって、全員の同意が得られた状態であることが望ましいです。

しかし、認知症の方がいらっしゃる場合、その話合いをすることができません。したがって、相続登記を行うには以下の方法を検討する必要があります。

- 成年後見人を付けて遺産分割協議を完了させ、そのあと登記する

- 法定相続分どおりに共同で相続を行い、登記する

上記の方法であれば、相続人に認知症の方がいらっしゃっても相続登記ができますが、いくつか注意点もあります。

詳しくは知りたい方は、以下のページも併せてご覧ください。

相続放棄をすれば相続登記は必要ない?

相続放棄の手続をした人は、被相続人の財産を一切受け取らないことになり、そもそも初めから相続人ではなかったという扱いになります。

したがって、相続放棄の手続が完了していれば、被相続人の不動産を引き継いで名義人になることはないため、相続登記をする義務はありません。

なお、あなたの次の相続順位の人が、相続放棄をせずに不動産を相続する場合もあるでしょう。その場合、あなたが相続放棄している事実を証明できる書類が必要になります。もし次の相続人と親しい場合は、事前に「相続放棄申述受理通知書」のコピーなどを送ってあげるとよいでしょう。

相続登記と相続放棄の関係については、以下のページでも解説しています。併せてご覧ください。

相続登記の申請に不安があるときは?

相続登記は、複数の必要書類を漏れなく収集し、申請書類を正しく作成することが必要になる煩雑な手続です。

そのため申請に不安がある場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。

特に戸籍謄本等の収集については、手書きで書かれた古い戸籍を読み解く必要があることもあり得ますので、これを一般の方が確実に行うのはかなり難しいところがあります。

また相続人が複数人いる場合は、原則として遺産分割が成立しなければ相続登記の手続を進めることができません。相続人がすべて顔見知りとも限りませんし、相続人間で遺産の分け方についてもめてしまうこともあるでしょう。

弁護士に依頼すれば、前段階の遺産分割なども含めた手続全体にて対応してもらうことができるため、ゴールである相続登記の完了に向けて着実に手続を進めていくことができます。

相続登記に関して不安なことがある方は、一度弁護士にご相談してみることをおすすめします。

- 遺言・遺産相続に関する

ご相談は何度でも無料 -

相続登記の申請代行ならアディーレへ

アディーレにご依頼いただければ、相続登記の申請を依頼者の方に代わって行います。

それだけでなく、アディーレでは相続登記の事前準備からまとめてご依頼いただけるプランもご用意しています。

具体的には、以下の内容について対応いたします。

事前準備の対応事項

・相続人調査(戸籍等の収集を含む)

・相続財産調査

・遺産分割協議書作成

不慣れな調査や面倒なやり取りを任せることができれば、手続に関する負担は大きく軽減されますし、手続の漏れを心配する必要もなくなります。

アディーレなら相続手続に関するご相談は何度でも無料なので、相続登記の申請でお悩みの方もお気軽にお問合せください。

- この記事の監修者

-

- 弁護士

- 橋 優介

- 資格:

- 弁護士、2級FP技能士

- 所属:

- 東京弁護士会

- 出身大学:

- 東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。